7 reflexiones, hasta ahora, de la cobertura mediática de la Covid-19

Entre finales del 2019 y principios de 2020, distintos medios de comunicación alrededor del mundo reportaban la aparición de un extraño cuadro viral parecido a la neumonía en Wuhan, China. Desde entonces, la carrera mediática por informar (y en algunos casos alarmar)a los ciudadanos empezó al ritmo que el mismo virus se esparcía.

En esta nota hablo sobre las 7 reflexiones que, hasta ahora, nos deja la cobertura del Covid-19 en medios de Colombia y Estados Unidos. Me centro en estos dos países porque tienen los medios que más consumo normalmente. Procuraré de hacer una reflexión semanal o quincenal de acuerdo a los avances que vea en términos de cobertura.

1. Los límites al Paywall en la información de interés público sobre el virus

En medio del cambio de modelo de negocio de varios medios de comunicación migrados y nativos digitales, el Paywall se ha convertido en una opción para el sostenimiento de los mismo. Este método consiste en restringir el acceso al contenido a menos que el usuario decida registrarse o suscribirse.

A raíz de esta coyuntura, varios medios de comunicación estadounidenses y colombianos decidieron excluir la información relacionada a la cobertura del Covid-19 para que cualquier ciudadano, aun cuando no esté registrado en el medio o sea suscriptor, pueda mantenerse informado.

The Washington Post es uno de los medios que sacó de su Paywall toda la cobertura del Covid-19.

Algunos medios de comunicación solo piden que, en caso de que el usuario no pueda registrarse, al menos permita que se proyecte publicidad en el texto que lee o que se suscriba a un newsletter para que los enlaces lleguen libres a su correo. Otros aprovechan para hacer una oferta muy económica para que el usuario que pueda suscribirse lo haga.

En medio de los debates sobre acceso a la información y democratización de la información, esta noticia es alentadora porque se garantiza que la información no quede en un grupo de personas exclusivamente. Nuestro deber entonces como consumidores de medios de comunicación es pedirles a los que no lo han hecho considerar tumbar el Paywall en este tipo de noticias para que la mayor cantidad de personas posibles esté informada.

2. Otras estrategias de difusión de información fáctica y especializada

En el caso de medios nativos digitales de EE.UU., una de las primeras estrategias ha sido la creación de newsletters o boletines diarios y semanales enfocados en la cobertura de los medios al respecto.

Ahora bien, la creación de un boletín diario puede ser problemática si el medio solo se centra en actualizar cifras o datos que alteren a los lectores (por ejemplo, cuántas personas han muerto hoy en Italia o cuánto dinero ha perdido hoy la economía de China).

Por eso, destaco el trabajo de The New Yorker, The Atlantic, Vox y Washington Post. La información que comparten va desde entrevistas a expertos en el tema, análisis de decisiones sobre política pública, reportajes en campo o ensayos personales sobre lo que sucede.

Uno de los boletines informativos sobre el Covid-19 desarrollados por Vox.com

En el caso de organizaciones gubernamentales y supranacionales como el Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la Organización Mundial de la Salud y el Ohio Department of Health, destaco el uso del algoritmo para invitar al usuario a ver la información actualizada y real en alguno de los sitios web de estas tres organizaciones. Esta invitación a informarte mejor puede aparecer al final de una nota periodística o debajo de un video que veas en YouTube.

Recursos oficiales recomendados por Facebook.

3. Twitter, o la plataforma que toma acciones en contra de la desinformación

Si se debe destacar una plataforma o red social estos días debe ser Twitter por la gran curaduría de noticias. Diariamente, el usuario de la red puede encontrar un “Momento” (una selección de historias que muestran lo que está pasando en el mundo) en el que se muestra información en tiempo real sobre las últimas noticias relacionadas al Covid-19.

Algunas de las recomendaciones que hace diariamente Twitter a sus usuarios.

En medio de la proliferación de desinformación sobre el virus en todas las redes sociales, es alentador que Twitter haya tomado esta iniciativa y que, además, recomiende los mejores trabajos de distintos medios de comunicación.

Uno de los Momentos informativos de Twitter en español.

4. Información para alertar no para inducir ansiedad

Este es uno de los principales puntos de quiebre para varios medios de comunicación. En medio de esta crisis, predomina la politización del fenómeno así como la consultas a las fuentes menos idóneas. Por ejemplo, esta semana distintos medios anunciaron que una vacuna estaba lista para ser distribuida, cuando claramente no es el caso, y otros anunciaron que surgió un brote de gripe aviar sin contextualizar que la situación está bajo control y que hasta ahora no hay transmisión en humanos.

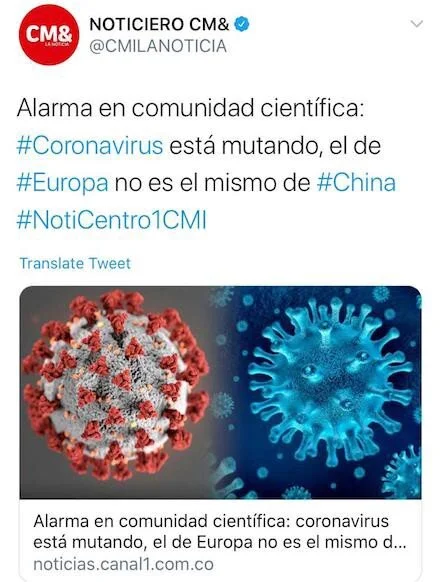

Este titular del Noticiero CMI ha sido criticado por distintos expertos en tanto no especifica que las mutaciones son comunes en los virus y, además, induce el pánico en los lectores.

En tiempos de crisis, se necesita un periodismo que humanice, sin infantilizar, las emociones de los ciudadanos, especialmente frente a un hecho sin precedentes como este que prácticamente ha paralizado nuestra forma de vida. Lo que sí es cierto es que este capítulo será decisivo en la deliberación sobre cómo hacer coberturas apropiadas en medio de estos contextos, bien sea a través de un plan específico diseñado por cada medio u organización de periodismo.

Por ahora, solo queda aplaudir a organizaciones centradas en el estudio de periodismo como American Press Institute y Reuters Institute for the Study of Journalism porque casi de forma diaria comparten recomendaciones a periodistas y salas de redacción que cubren el tema.

Newsletter o boletín del Reuters Institute con recomendaciones para la cobertura del Covid-19.

5. El peligro de las cifras

Un poco en línea con lo señalado previamente, preocupa que todavía se continúe compartiendo cifras sin contexto. El aumento de casos, los problemas con los tests, los rangos de edades y las consecuencias del virus en el cuerpo dependen de un número infinito de factores. Informar cada caso es absurdo y en cierta medida contraproducente. ¿Entonces no se debe hablar nunca de cifras? Sí se debe hablar pero explicando diariamente, cada dos días o semanalmente la razón del comportamiento de esos números.

Muchos expertos han pedido ignorar este tipo de mensajes porque son cifras descontextualizadas que solo generan pánico y confusión.

Las cifras sueltas solo traen pánico y este no ayuda a que la gente se informe adecuadamente y por consiguiente se prepare para tomar las medidas necesarias.

6. La tragedia del periodismo narrativo

Creo que los periodistas narrativos son importantes para el futuro del periodismo que pareciera cada vez más alejarse de esta mirada, pero es grave que algunos de nuestros más destacados escritores cometan el error de minimizar el impacto de un virus que -todavía- es poco conocido por los científicos.

Pablo Correa, editor de temas ambientales, salud y ciencia en El Espectador, Colombia, cuestiona la falta de investigación en el reciente artículo del cronista Martín Caparrós sobre el Covid-19.

La reflexión de este caso es que se debe hablar de lo que se conoce y en caso de que no se conozca se debe consultar a la fuentes autorizadas en la materia. Yo, por ejemplo, soy entusiasta de las ciencias exactas y leo juiciosa libros y revistas al respecto. Sin embargo, eso no quiere decir que esté en la posición de informar sobre temas como nuevas formas de energía o el uso de la nanomedicina porque, sencillamente, no estoy especializada en este área.

Como periodista, el deber -aunque sea al escribir un ensayo o columna de opinión- es acudir a las fuentes que me ayuden a confirmar o triangular lo que digo. De otra forma, se corre el riesgo de desacreditar la reputación profesional aunque el periodista sea un referente y genio de las letras.

7. La caída de los líderes de opinión tradicionales

Hace aproximadamente un mes y medio decidí leer con más cuidado los planteamientos hechos por los denominados líderes de opinión en Colombia. Hasta ahora he encontrado tres tendencias. Por un lado, líderes que señalan abiertamente que el tema no es su especialidad así que evitarán hacer comentarios que no contribuyan al debate.

Por otro lado, líderes que aunque no están especializados en el tema, creen que deben compartir sus juicios a pesar de estar generalmente equivocados y fuertemente criticados por expertos en el tema. Finalmente, el último tipo de líderes se destaca por relatar la situación desde lo confesional y experiencial o desde el uso de sus plataformas para dar voz a expertos.

Jorge Galindo, doctor en Sociología y periodista en distintos medios de comunicación iberoamericanos, se ha destacado en las últimas semanas por compartir voces de expertos y acudir a análisis rigurosos recientes en sus columnas.

Preguntas para reflexionar en las próximas semanas

¿Por qué es necesario tumbar el Paywall en tiempos de crisis y cómo hacer qué más medios se unan a la iniciativa?

¿Cómo lograr que las organizaciones periodísticas hagan llegar estas recomendaciones a todo tipo de redacciones?

¿Cómo fortalecer el trabajo articulado entre medios de comunicación y plataformas o redes sociales para enfrentar la desinformación en estos tiempos?

¿Qué estrategias deben emplear los periodistas para compartir información de interés que haga que los ciudadanos estén alerta y no ansiosos?

¿El abuso prosa le ha quitado la sensibilidad humana a nuestros escritores?

¿Qué sentido tiene compartir cifras sin contexto más allá de generar malestar en los lectores?

¿Tienen límites los líderes de opinión? ¿Deben opinar sobre todo, incluso lo que no conocen?